中国食品安全网讯(罗臻 程华新)在湖北省阳新县龙港镇,汪家垅村与阳新县委政法委驻村工作队协同配合,正生动诠释着“绿水青山就是金山银山”的发展理念,以高质量党建引领为核心驱动力(“党建红”),积极探索绿色发展路径(“生态绿”),将党的政治优势、组织优势转化为乡村生态振兴的强大动能,走出了一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。

近几年来,该村先后获得国家森林乡村、全国乡村治理示范村、湖北省先进基层党组织、湖北省宜居村庄、湖北省文明村等荣誉和称号。

产业齐发力,增收拓渠道

秋初,漫步在阳新县龙港镇汪家垅村的油茶基地,只见连绵起伏的山坡上,一株株油茶树郁郁葱葱,青翠欲滴的油茶果挂满枝头,在阳光下泛着油亮的光泽。微风拂过,层层绿浪翻滚,宛如一幅生机盎然的生态画卷。

在村党支部的带领下,汪家垅村通过土地流转、整合项目资金,陆续开发种植了2000余亩优质油茶。如今,这些油茶树已进入丰产期,不仅让昔日的荒山披上了绿装,更成为村民增收的“绿色银行”。

“油茶是个宝,一次种植,百年收益。”正在基地劳作的村民汪和兴大哥笑着说,“我在合作社负责管护油茶,每天工资100元,一年忙到头收入可观,比外出打工强多了!”

在汪家垅村的广袤田野上,一片片绿意盎然的蔬菜大棚格外引人注目。这是村民肖水强创办的时令蔬菜基地,200亩的种植规模不仅让荒废的土地重焕生机,更带动了周边10多名村民共同走上致富路。

今年42岁的肖水强,早年在外地打工。2018年,他看准家乡发展设施农业的机遇,毅然返乡创业。“当时村里很多地都闲置着,我觉得太可惜了。”肖水强回忆道。在村“两委”的支持下,他流转了50亩土地试种大棚时令蔬菜。

经过几年摸索,肖水强的蔬菜基地已形成一套成熟的种植模式,蔬菜基地扩大到200亩。“在这里干活,既能照顾家里,一个月还能挣3000多块钱。”正在大棚里采摘黄瓜的村民李婶笑着说。目前,基地长期雇佣12名本地村民,农忙时节用工量可达30多人。肖水强还免费为5户脱贫户提供技术指导和销售渠道。

在乡村振兴战略的引领下,阳新县龙港镇汪家垅村通过发展多元化产业,形成了“种养加”结合的产业发展格局。除肖水强的时令蔬菜基地外,中华鲟养殖基地、医疗器械厂和徐世辉种植业基地等产业项目,共同构筑起村民就业增收的坚实平台。

汪家垅村党支部书记汪祖军表示:“通过发展多元化产业,我们村去年集体经济收入突破30万元,村民人均可支配收入同比增长15%。下一步,我们将继续优化产业结构,让更多村民享受到产业发展带来的红利。”

基建大升级,福祉节节高

漫步在阳新县龙港镇汪家垅村的乡间道路上,一幅色彩斑斓的生态画卷徐徐展开:挺拔的柏树四季常青,娇艳的红叶李迎风摇曳,烂漫的樱花点缀春色,典雅的紫薇绽放盛夏,芬芳的广玉兰亭亭玉立,苍劲的罗汉松傲然挺立……10余种观赏植物错落有致,将村庄装扮得如诗如画。

村头的文化广场上,孩子们在树荫下嬉戏,老人们在花丛边闲话家常。夕阳西下,晚风轻拂,片片花瓣随风飘落,为这个美丽乡村平添几分浪漫气息。

在阳新县龙港镇汪家垅村,一项总投资200余万元的基础设施提升工程正悄然改变着村庄面貌。新建的防洪防水墙沿河而立,平整连片的土地阡陌纵横,新修的排灌水渠纵横交错——这套基础设施“组合拳”不仅筑牢了农业生产“生命线”,更让村民们收获了实实在在的获得感。

村支书汪祖军算了一笔账:“这些投入看似大,但算长远账很值。光土地增产和防灾减损两项,三五年就能回本。”如今,完善的基础设施不仅让村民生活更安心,更吸引3家农业企业前来洽谈合作,为乡村振兴注入新动能。

夜幕降临,阳新县龙港镇汪家垅村的560盏太阳能路灯齐放光明,宛如一条璀璨的银河,将11个村民小组的乡间道路照得通明。近年来,该村累计投入600余万元实施“亮化工程+道路升级”项目,不仅实现了“组组通路灯、户户通油路”,更让村民的获得感、幸福感、安全感显著提升。

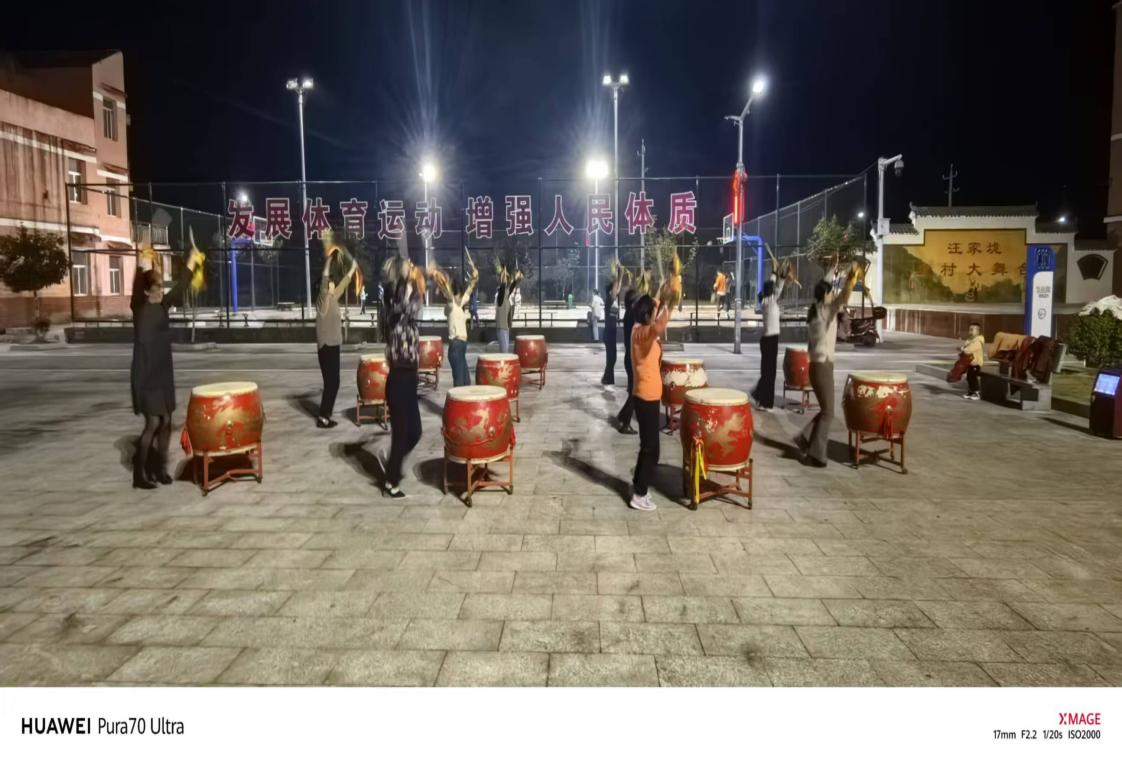

“以前晚上出门要打手电筒,现在路灯亮堂堂的,跳广场舞都能多玩一小时!”村民刘大妈乐呵呵地说。路灯不仅照亮了道路,更照亮了村民的文化生活,每晚7点后,各组的文化广场便热闹起来。

“这些变化都是实打实的!”村党支部书记汪祖军指着新安装的路灯说,“下一步我们要建设智慧路灯系统,让基础设施更‘聪明’地服务村民。”

如今,明亮的路灯、平坦的马路与满村的花木相映成趣,共同勾勒出汪家垅村乡村振兴的生动图景。

新风润乡土,花开满园春

在阳新县龙港镇汪家垅村的乡风文明建设中,两位女性正以不同方式诠释新时代乡村精神风貌:“好媳妇”肖合意用十五年坚守谱写孝老爱亲赞歌,党员示范户郑慧林以创新实践激活基层善治细胞。她们如双星交辉,照亮乡村振兴的精神家园。

肖合意十五年如一日照料瘫痪公婆,每日为婆婆擦身按摩,独创“康复操”延缓肌肉萎缩。她床头记录8本护理日记,标注18项注意事项。“久病床前有孝媳”事迹入选市县道德模范榜单。

在村里,她还组建“合意调解室”,成功调解家庭矛盾32起,创新“婆媳互夸”,让6对紧张婆媳重拾亲情,带领妇女成立“孝善志愿服务队”,结对帮扶空巢老人。

郑慧林,在家设立党员先锋岗,创新“党员家庭直播间”,在自家堂屋开设直播,宣讲政策120余场,微信群线上解答土地流转、医保等问题300余条。

同时,自家庭院设“家风银行”,收集优良家训158条,创办“四点半课堂”,辅导留守儿童并融入德育,设计“孝老积分存折”,带动23户参与养老志愿服务。“党员家的灯亮着,群众的心就暖着!”郑慧林说。

肖合意以“柔”的力量润物无声,郑慧林用“创”的智慧破题立新,二者共同诠释了汪家垅村乡风文明建设的核心密码:典型引路,用身边人身边事消除道德说教感;载体创新,让古老美德嫁接现代传播方式;党群共治,党员先锋岗成为文明辐射源。

正如村支书汪祖军感叹:“一个孝媳感动一村人,一名党员激活整盘棋,这就是汪家垅的文明辩证法!”

在乡风文明建设中,汪家垅村以屋场会、文艺演出、广播、宣传栏等方式,宣传党的政策方针、社会主义核心价值观、乡村振兴战略等。

近两年来,汪家垅村常态化开展“好公婆”、“好媳妇”、“最美家庭”、“十星级文明户”、“道德模范”、“身边好人”等评选表彰活动,用身边事教育身边人,弘扬真善美。

村民是主角,参与是关键,实效是根本。“汪家垅村的乡风文明建设,通过强化思想引领、完善文化服务、深化移风易俗、改善人居环境、加强法治德治、凝聚各方力量等综合措施,努力建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约、环境优美、充满活力的文明乡村。”阳新政法委驻村第一书记费新坤说。

不良信息举报中心

不良信息举报中心 不良信息举报平台

不良信息举报平台 黑猫投诉

黑猫投诉 广告刊例

广告刊例